- 為替・国債

- 株価指数

- 投信コラム

- ニュース

- 経済イベント

- テーマ特集

- 国情報

ウクライナと利上げ接近が「前門の虎、後門の狼」、予測に振り回されず余裕をもった資産運用を

2022/02/18 19:21

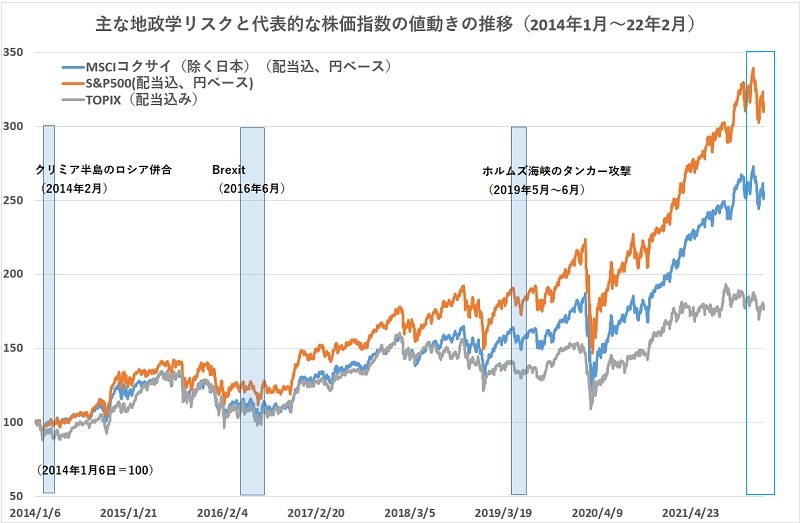

ウクライナ情勢の緊迫化を受けて2月17日のNYダウは622ドル安(マイナス1.78%)という今年最大の下落幅を記録した。いわゆる「地政学リスク」(特定地域が抱える政治的や軍事的、社会的な緊張の高まり)が意識され、ウクライナ国境に展開するロシア軍に関する情報で株価が大きく揺れる展開になっている。一般的には、「地政学リスクで下落した局面は買い」といわれるが、2020年3月安値から株価が急速に値上がりした後だけに、武力衝突ショックによる値下がり幅の目安が判断しにくくもなっている。過去の地政学リスク局面を振り返って、今後の値動きの手掛かりとしたい。

ロシア軍がウクライナ国境に集結し、ウクライナ国内に侵攻する構えを見せたのは、2014年2月以来のことだ。当時は、ウクライナのクリミア自治共和国が住民投票の結果、「クリミア共和国」として独立し、ロシア連邦に併合されることになった。この動きの発端を、どこに求めるのか難しいが、ロシア軍が15万人規模の兵を動員してクリミア国境で軍事演習をしていると伝えられたが2月26日だった。そして、翌27日にはロシア軍がクリミア半島にある最高議会ビルなどを占拠する動きに発展し、3月11日にクリミア自治共和国最高議会とセヴァストポリ特別市が「独立宣言」を出した。3月16日に独立の可否を問う住民投票が行われ、投票者の約9割といわれる圧倒的な独立支持が表明された。これを受け、ロシアは3月17日に「クリミア共和国」の独立を承認し、翌18日にクリミア共和国のロシア連邦への併合に関する条約を締結している。

この2014年のロシア軍のウクライナ侵攻の折に、世界の株式市場は、ほとんど反応をしなかった。ありていにいえばロシアが武力でウクライナからクリミア半島を奪い取ったことになるのだが、世界の市場は平穏だった。たとえば、世界株式の代表的な指標である「MSCIコクサイ(日本除く)(配当込み、円ベース)」はロシア軍が国境に集結した2月26日から、クリミアを併合した3月18日まで横ばいだった。プラスマイナス2%程度の値動きしかない。2月26日を基準にすると、ロシア軍がクリミアに侵攻した27日はほぼ変わらず、その後、3月7日には2%上昇し、クリミアで住民投票が行われた3月16日の翌営業日の17日には前週末比でマイナス0.84%の下落になったが、さほど大きな下落ではない。

この動きは、米国株式の代表的な株価指数である「S&P500(配当込み、円ベース)」、国内株の「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」においても同様な傾向だ。この3指数の中では「TOPIX」の値動きが一番大きく、14年2月26日を基準にすると、最も下落率が大きくなったのはマイナス5.74%で、住民投票後の3月17日が安値になった。

一方、2016年6月の「Brexit(イギリスのEU欧州連合からの離脱)」も、地域の枠組みを変える大きな変化だった。6月23日に行われた国民投票の結果、51.9%がEU離脱を支持したとして英国はEUとの決別を決めた。ヨーロッパ全体に影響が及ぶ出来事だったこともあって、株式市場への影響は、決して小さいものではなかった。国民投票が行われる前の高値5月31日を基準に考えると、国民投票の結果が判明後の安値である6月28日の株価下落率は「MSCIコクサイ」が14.33%。「S&P500」は12.57%、「TOPIX」は結果が判明した6月24日に安値を付け、直近高値から12.71%下落した。その後、Brexit決定前の高値を取り戻したのは同年11月半ばなので、約5カ月間を要したことになる。

また、2019年5月と6月に、ホルムズ海峡で商船やタンカーが攻撃されるという事件が勃発し、その背景にイランとアメリカの間の確執があるといわれたが、この時には、株価はさほど大きな変動にならなかった。「MSCIコクサイ」の高値からの下落率は5.79%、「S&P500」は6.39%、「TOPIX」は3.59%だった。

今回のウクライナ問題の発端を、2021年12月10日に「ロシア外務省がNATOがこれ以上拡大しない確約や国境付近での軍事演習の停止を要求した」こととすると、その後の高値は今年1月5日が基準になろう。今年の安値までの下落率は、「MSCIコクサイ」が10.43%、「S&P500」が10.92%、「TOPIX」は9.65%だ。「Brexit」当時の下落率までは、まだ届いていないという見方もできるが、「Brexit」相当の下落率にとどいたという見方もできよう。「地政学リスク」については当然、その影響の及ぶ範囲や、影響度合いの大きさなどによって株式市場に与える大きさは異なる。このため、過去の危機を現在に当てはめることは難しいのだが、「Brexitの衝撃で株式市場が約13%下落した」というモノサシで、現在の10%程度の下落を評価することは可能だろう。

さらに、現在は、「3月に米国が0.5%(従来の0.25%の2倍)の利上げを行うかもしれない」という金融政策の大きな変換点にあることも忘れてはならない。2020年3月を底にして上昇に転じた株価の上昇率は、「S&P500」や「MSCIコクサイ」は、明らかに2014年から2019年までの株価上昇とは異なる急激な上昇になっている。この上昇率の背景にあるのが、「コロナ・ショック」で委縮した経済を活性化する目的で実施された世界的な金融緩和によるカネ余りだったことは、多くの人が認めるところだ。その「緩和」が逆転して「引き締め」に動き始めた。金融緩和によって世界的なインフレ(物価上昇)が引き起こされたと考えられるためだ。株価の動き等に配慮した緩やかな引き締めであれば、株式市場への影響は大きくないと考えられるが、「インフレの抑制」に主眼が置かれた急速な引き締めになると、株価を下落させる影響が懸念される。「前門の虎、後門の狼」といえるような難しい状況にある。

株価の先行きを予測することは常に難しい。難しい時には、「上がっても下がっても良いようなポジション」を心がけることが大事だ。株価の下落は、いわゆる「ナンピン買い(保有する価格よりも下落した価格で追加購入して保有価格を引き下げること)」のチャンスでもあるが、めいっぱいの資金を投入してしまうと、そこから更に株価が下げた時に身動きが取れなくなってしまう。一段と株価が下げても、第2、第3のナンピン買いができるような余裕をもっていたい。そして、株価の下落に耐え切れずに投資を辞めてしまうことがないようにしたい。地政学リスクは、比較的短期間に回復するという特性がある。また、金融政策の変更は、「緩和」と「引き締め」が繰り返されるものだ。過去の株価推移等を振り返って、「株価は上がったり下がったりを繰り返す波のような動きをするものだ」ということを確認しておきたい。(グラフは主な地政学リスクと代表的な株価指数の推移)

ご注意事項

- 当コンテンツは、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。

- 当コンテンツの情報は、ウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権等の知的財産権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

- 掲載されている数値情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、ウエルスアドバイザー株式会社は一切責任を負いません。

- 情報提供: