- 為替・国債

- 株価指数

- 投信コラム

- ニュース

- 経済イベント

- テーマ特集

- 国情報

「銀行窓販」復調こそが「資産所得倍増プラン」のカギ、証券会社の4分の1に落ち込んだ低迷を脱する策は?

2023/08/15 12:33

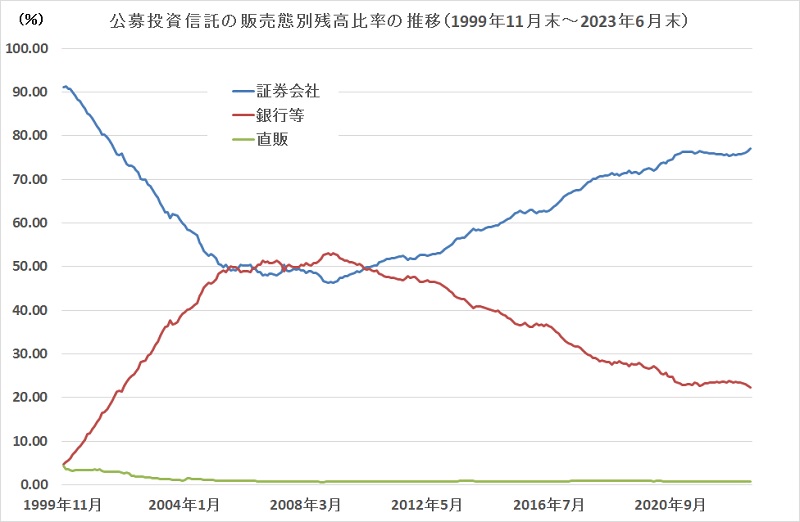

2024年1月の新NISAスタートに向けて運用会社の間では新NISA向けに商品の準備(主に成長投資枠向けの商品の登録作業)を進め、投信の販売会社である銀行や証券会社では、NISA口座獲得に向けたキャンペーン等が始まっている。新NISAの非課税投資枠は1人あたり1800万円に拡大され、夫婦2人で得られる3600万円は、老後年金不足額として騒がれた2000万円を大きく超える。一般のサラリーマン世帯であれば、生涯の資産形成枠として十分な金額が非課税で用意できるとあって、各金融機関にとっては、NISA口座を開設してもらうかどうかが、その後の金融取引の提供で大きな差になってしまうと考えられている。現在のところ公募投信の取扱高シェアでは証券会社が圧倒的に優位になっているが、かつては、銀行等が証券会社に勝る販売力を持っていた。これから、銀行等が巻き返せるのか注目されるところだ。

投資信託協会が発表している「販売態別純資産残高の状況」によると、2023年6月末現在で契約型公募投資信託の純資産残高比率は、証券会社が78.83%と圧倒し、銀行等は20.47%に過ぎない。かつては公募投信の残高で50%以上を占めて証券会社を凌駕していた「銀行窓販」の勢いはすっかり衰えてしまった。ただ、家計の金融資産に占める「現金・預金」の比率は54.2%(2023年3月末)であり、「株式等」は11.0%、「投資信託」は4.4%に過ぎない。岸田内閣が進める「資産所得倍増プラン」を通じた株式や投資信託の活用促進は、「現金・預金」から「株式等」、「投資信託」への資金シフトが求められている。預金を扱う銀行では、同じ金融機関内で「預金」から「投資信託」への資金の預け替えが実行できるという絶好のロケーションがある。「銀行窓販」の復調こそが、「資産所得倍増プラン」のカギを握っている。

銀行による投資信託の取り扱いが始まったのは1998年12月。1年前の1997年12月に店舗貸し方式で銀行店舗の一角に証券会社が出店して投資信託を販売することが始まっていたが、銀行員が直接投資信託を販売開始したのは98年12月になってからだった。それからは、年を重ねるごとに「銀行窓販」の存在感は高まり、2005年10月には全国の郵便局でも投資信託の取り扱いが始まり、一種の「投資信託ブーム」といえる状況になった。公募投資信託の残高比率で銀行等が証券会社をはじめて上回った2005年8月(銀行等50.07%、証券会社49.04%)に、人気商品のトップは「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」(通称:グロソブ)だった。国内を含む先進国の国債等を主要投資対象とし、利息配当収入等から毎月分配金を払い出す仕組みが人気を集めた。

2005年当時の「グロソブ」の分配金は1万口あたり毎月40円で、当時の基準価額が7800円程度だったため、単純計算すると分配金利回りは年6%を超えていた。同ファンドについては、2005年の1年間で1兆3594億円の資金流入が記録された。そして、「グロソブ」についで人気を集めたのが、世界の公益企業の株式に投資してその高い配当金等を分配原資にした「ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)」(通称:グロイン)だった。同ファンドは「グロソブ」人気が盛り上がっていた2005年2月末に設定され、設定当初の1年間で1630円の分配金を出して見せた。株式の配当金が出る3・6・9・12月に分配金の金額が跳ね上がるのが魅力で、2006年の1年間に1兆5056億円の資金流入となり、「グロソブ」人気をすっかり引き継いだ。

ただ、当時の人気を独占していた毎月分配型の投資信託は、債券利回りや株式配当等のインカム収益の水準を超える分配金を払い出すようなことが起こり、その結果、基準価額が低下していく。「グロソブ」も「グロイン」も2011年半ばには基準価額が5000円を割り込むことになって、毎月分配型投信に対する「たこ足分配」の批判の声も上がり始めた。このような過剰な分配金の払い出しに対しては、資産形成の観点から望ましくないと金融当局からも厳しい視線が向けられるようになる。そして、毎月分配型投信を中心にした投信人気は、徐々に沈静化することになった。

「銀行等」の投資信託の取り扱い実績が「証券会社」を上回っていた2005年頃〜2010年まで約4年間は、「毎月分配型投信」が人気を集めていた時期に重なる。預金を扱う銀行では、預金の利回りと投資信託の分配金利回りを比較することは自然な行為として定着しやすかったのだろう。ただ、預金金利と投資信託の分配金利回りは、似ているだけで、その中身は全く異なる。金融庁など監督当局が毎月分配型投信の販売について監視を強めたのも、「利回り」という言葉だけで、「預金金利」と「投資信託の分配金利回り」が同等に扱われることを警戒したためと考えられる。残念だったことは、毎月分配型投信の販売に逆風が吹いたことをきっかけに、「投信窓販」全般に販売の勢いがなくなったことだ。投資信託市場では、その後、2009年頃の「通貨選択型」、2016年頃の「REIT」など、人気商品が現れたものの、これらの人気によって「銀行窓販」が復調するということはなかった。

そして、2018年1月に「長期・分散・積立で資産形成」と鳴り物入りでスタートした「つみたてNISA」では、金融庁が対象商品について厳しい制限をつけ、「長期の資産形成を支援する」という目的で始めたにもかかわらず、「国内株インデックスファンドの信託報酬の上限は年0.5%」など、非常に低い報酬に定めたため、販売員が資産形成の必要性や商品内容の説明をして投資に踏み出してもらうという「銀行窓販」の特徴を活かせぬ制度になった。SNS等で情報を取って自ら投資に踏み出す若い投資家は、ネット証券などにNISA口座を開設し、「S&P500」などの海外株インデックスをつかったつみたて投資をスタートしたものの、その動きは限定的なものにとどまった。このように「貯蓄から投資へ」という政策は空回りを続け、ゼロ金利、マイナス金利と超低金利時代が続いているにもかかわらず、ゼロ%台金利の預金等が徐々に増え続けるという結果になってしまった。

投資信託の販売チャネルとして「証券会社」は、ネット証券の存在感が高まり、幅広い品揃えとノーロード(販売手数料無料)を武器に、「投資によって資産をつくりたい」というニーズを持つ若い人を中心にした自発的な投資家の支持を集めている。一方、1000兆円以上の預金・現金を抱える大半の日本国民は、「投資」に対して、未だに「博打(ばくち)」に似たネガティブな印象を払拭できていない。「長期・分散・積立」という投資によって、今日ではなく、20年先、30年先に大きな資産を作っていくという「つみたてNISA」の趣旨は決して浸透しているとはいえない。「投資」というだけで拒絶反応をしてしまう人は、好んでネット証券を訪れ、そこに用意されたコンテンツを丁寧に読むようなことはないからだ。

新NISAは、幅広い種類の投資信託を取り扱うことができる「成長投資枠」で、年間240万円、トータルで1200万円の非課税枠が用意されている。また、その対象となる投資信託も既に約1500本がリストアップされ、毎月、対象投信の数は増えている。「銀行窓販」でNISA口座を開く人は、「資産形成」だけが目的ではない。住宅ローンや保険、また、相続に関する相談など、様々な金融ニーズを持った人たちだ。「資産形成したい」と考える若い投資家と比べて、「持ち家を持ちたい」、「インフレから資産を守りたい」などのニーズを持っている人は圧倒的な多数だ。そのような圧倒的大多数の資金ニーズ、資産管理について前広に相談に応じ、その中の1つのニーズとしての「資産形成」にも同時に応えていくのが「銀行窓販」といえる。その点では、「銀行窓販」の復調は、全国津々浦々で金融相談が繰り広げられ、国民全体が豊かな将来に向かって活性化するきっかけになる。その復調を期待したい。(グラフは、公募投資信託の業態別純資産残高比率の推移)

ご注意事項

- 当コンテンツは、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。

- 当コンテンツの情報は、ウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権等の知的財産権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

- 掲載されている数値情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、ウエルスアドバイザー株式会社は一切責任を負いません。

- 情報提供: